会社で使う印鑑とは?印鑑の押し方もあわせて解説!

公開日:2019年07月07日

最終更新日:2023年10月28日

目次

この記事のポイント

- 印鑑には、実印、認印、銀行印などいくつかの種類がある。

- 会社設立時に必要なのは、個人の実印と会社の実印が必要となる。

- 印鑑の押し方には、一定のルールがある。

印鑑には、実印、認印、銀行印などいくつかの種類があります。

このなかで会社設立時に必要なのは、個人の実印と会社の実印です。

個人の実印は、定款の認証や就任承諾書、発起人決定書などの手続きの際に必要になりますし、会社の実印は、会社実印の印鑑届出や資本金の払込証明書の手続きの際に必要になります。

自分で会社を設立するならfreee会社設立

会社の印鑑の種類

会社の社名が決まったら、早めに会社の印鑑を発注しましょう。

令和3年施行の商業登記規則等改正によって、会社の代表印の印鑑届出は必須ではなくなりましたが、法人口座の開設や契約締結などでは印鑑証明書が必要となるからです。

会社の印鑑は、さまざまな種類がありますが、今回は実印、銀行印、社印、ゴム印について紹介します。

(1)会社の実印(代表者印)

会社の実印は、代表者印と呼ばれることもあります。

大きさは1cm以上の正方形以上で3cmの正方形に収まるものを用意します。

また、印鑑は照合に適するものでなければいけないので、外枠が欠けていたり印章が不鮮明だったりするものは避けましょう。

形は丸い形が多いですが、四角でも三角でも大きさの条件を満たせば登録することは可能です。一般的に二重丸の内側に「代表取締役印」などと刻まれていて、二重丸の外側を社名が囲んでいます。

|

(2)銀行印(銀行口座の開設など)

銀行口座の開設や小切手、手形などの取引をする時に使います。

内枠に「銀行之印」と刻まれているのが一般的ですが、「銀行之印」は入っていなくてもOKです。

|

(3)角印(請求書など)

角印は会社名が入った印鑑で、領収書、請求書、納品書など日々の業務に使用する印鑑です。

特に規格はありませんが、2cm~3cm角くらいのものが一般的です。

|

(4)ゴム印(封筒、書類など)

ゴム印とは、会社名、代表者名、電話番号などが記載された印鑑です。

ゴム印があれば、書類に会社の住所などを手書きしなくてもよいので、持っていると便利です。

商号や本店の番地は、省略しないで作成しましょう。

|

freee会社設立「設立/運営に必要な印鑑を特別価格でご提供」

会社設立時に必要な印鑑

会社設立時には、定款の認証や就任承諾書など、さまざまな書類を準備し手続きを行う必要がありますが、この時最低限必要となるのは、会社の実印と代表者や取締役、発起人などの個人の実印です。

(1)代表取締役等の個人の実印

個人が市区町村に届け出て登録した印鑑を「実印」と呼びます。

発起人、取締役、代表取締役の役員は、個人の実印を書類に押すことになるので、実印を用意して印鑑証明書を取得する必要があります。

大きさは市区町村によって決まりごとがある場合もあるので、事前に市区町村に問合せましょう。たとえば、東京都中央区の場合には、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の大きさが必要とされています。

|

東京都中央区の印鑑登録のルール「登録できない印鑑」 ・印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいもの。 ・氏名(氏のみ・名のみも可)をあらわしているもの |

(2)会社の実印

以前は、会社の代表印は、あらかじめ登記所に届出をしておく必要がありましたが、令和3年2月15日施行の商業登記規則等改正で、印鑑届出は必須ではなくなりました。

この改正によって、会社の代表者は、以下のいずれかの方法を選択できるようになりました。

|

①従来通りの方法で、印鑑届出をする方法 従来通り、設立と同時に実印の届出を行う方法です。 印鑑証明書を取得するために必要な印鑑カードの交付を受けます。 ②商業登記電子証明書を取得する方法 ③代表者個人の公的個人認証サービスによる電子証明書を使用する方法 |

①の方法で印鑑届出を行う場合には、会社の実印は、設立の登記をする時に法務局に会社の実印を届け出て、登録を行います。会社の実印の印鑑証明書は、設立の登記が終わった後でないと取得することができませんので、登記を申請する段階では、印鑑証明書は用意をする必要はありません。

(3)印鑑証明書の取得方法

印鑑を作成したら、印鑑証明書を取得します。

印鑑カードの交付を受けたら、印鑑証明書の交付を受けることができます。

|

個人の実印 個人が市区町村に届け出て登録した印鑑を、「実印」と呼びます。 実印は、1人が1つしか登録することができません。したがって、印鑑を作成して市区町村の役所で印鑑の登録をすると、その印鑑が「実印」となります。 個人の印鑑証明書を取得するためには、まず役所で「印鑑登録申請書」に必要事項を記入して提出します。

|

|

会社の実印 会社の実印の登録先は、個人の場合と異なり会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。実印登録をすると、個人の実印と同様に「印鑑登録証(印鑑カード)」が法務局から発行されます。 会社設立の登記をする時には同じ法務局で登録をしますので、事前に会社の実印について印鑑登録する必要はありませんが、登記の時に提出する書類には、会社の実印を押す必要があるので、必ず印鑑を作成しておきましょう。

|

知っておきたい!印鑑の押し方ルール

印鑑は、会社設立時だけでなくビジネスのさまざまなシーンで使用します。

そして、印鑑の押し方についてはいくつかのルールがあります。

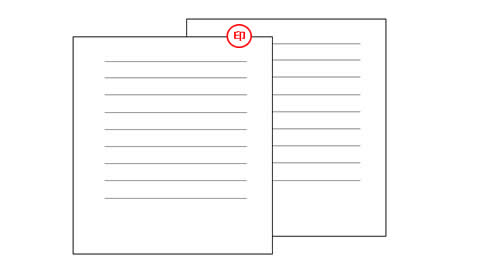

(1)契印(文書の関連性を示す)

契印(けいいん)とは、文書が2枚以上になる時や別紙がある時に、それらの文書が一体のものであることを示すために押すものです。

後から用紙を抜き差しできないように、ページの両側にわたって押します。

|

(2)割印(原本と写しがあるとき)

割印(わりいん)は、契約書の原本と写しなど同じ文書を2部以上作成した時に、それぞれの文書の同一性や関連性を示すために押すものです。

双方の文書にまたがるかたちで、押します。

|

(3)捨印(文字を訂正したとき)

捨印(すていん)は、文書の文字を訂正した時に、書類の空白の場所にあらかじめ押しておくものです。捨印は、後で勝手に内容を変更される恐れがあるので、提出する相手が信用できない場合には、押すべきではありません。捨印をした時には、その書類のコピーをもらっておくようにしましょう。

|

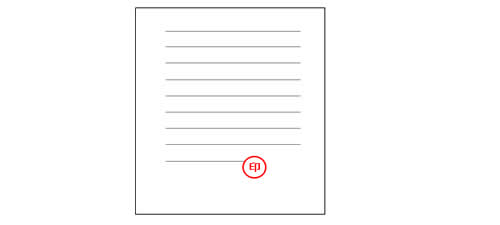

(4)止め印(文字の最後に押す)

止め印(とめいん)は、契約書などで余白が生じた時に、後から続けて文字を書き込まれないように押すものです。文字の最後に「以下余白」と記入する代わりに押します。

|

(5)消印(収入印紙など)

消印(けしいん)は、契約書などに収入印紙を貼った時に、その印紙の再利用を防ぐために印紙と書類にまたがって押すものです。

消印がなくても、文書の効力に影響はありませんが、その印紙の額面金額に相当する過怠税がかかることになりますので、注意しましょう。

|

まとめ

以上、会社設立時に必要となる会社の印鑑や、ビジネスのさまざまなシーンで必要となる会社の印鑑の種類や押し方などについてご紹介しました。

「freee会社設立」では、法人設立に必要な印鑑セットを特別価格でご提供しています。

材質は、柘と黒水牛の2種類を用意しております。ぜひご活用ください。

freee会社設立「設立/運営に必要な印鑑を特別価格でご提供」

|

「freee会社設立」とは、会社の名称や会社の住所など、書類作成に必要な情報を入力するだけで誰でも簡単に会社設立ができるソフトです。電子定款の手数料5,000円が0円になりますし、電子定款であれば、紙定款提出時に必要な収入印紙代4万円が不要となります。 初期コストを抑えて会社を設立したいという人は、「freee会社設立」をぜひご利用ください。 |

会社設立について相談する

freee税理士検索では、多くの税理士事務所のなかから、会社の設立手続きについてサポートをしてくれる税理士を検索することができます。「融資・資金調達に強い」「ITに強い」「決算コンサルティングが可能」「女性が担当」など、さまざまな検索条件で会社設立について相談できる税理士を検索することができます。

コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。

税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。

\ 会社設立について相談できる税理士を検索 /

会社の印鑑の経験談と税理士の回答を見る

|

・法人設立時にかかった個人の印鑑証明書の取得費について 「法人設立時にかかった個人の印鑑証明書の取得費についても、「設立の準備にかかった経費」に含めることは可能でしょうか。…」 |

|

・実際の会社設立作業について 「①合同会社を設立する際、代表社員は1人だけしかなれないのでしょうか?代表社員を2人にすることは可能ですか?2人にできるのであれば、印鑑証明は2人分必要ですか?…」 |

|

・法人の印鑑 「会社の認印が欲しいのですが、真ん中にはなんて書いていればいんでしょうか?…」 |

この記事の監修・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。

「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し、会社設立について相談することができます。