定款とは|記載方法・注意点(サンプル付)

公開日:2019年07月10日

最終更新日:2023年10月17日

目次

この記事のポイント

- 定款とは、会社のルールブック。会社を設立する際には必ず必要。

- 定款に記載事項は、大きく「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つ。

- 株式会社の場合、作成した定款は、公証人の認証を受けることが必要。

定款とは、会社のルールブック、憲法とも呼ばれるもので、会社を設立する際に必ず作成しなければなりません。

定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、定めないと効力が生じない「相対的記載事項」、任意で定める「任意的記載事項」の3つに分けることができます。

定款は会社のルールブック

定款とは、会社のルールを定めたもので、よく「会社の憲法」と言われます。

定款は、会社を設立して事業を行っていくうえでの運営方針や基本的なルールを定めたもので、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。

(1)定款の記載事項は大きく3つ

定款に記載事項は、大きく「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられます。

|

①絶対的記載事項 必ず記載しなければならない事項で、記載漏れがあったり記載内容が法律に違反していたりすると、その定款は無効となります。 ②相対的記載事項 ③任意的記載事項 |

定款は、一般的には6~7章程度に分かれていて、各章に表題をつけて作成します。

| 章 | 表題 | 記載事項 | 内容 |

| 第1章 | 総則 |

・商号 ・本店所在地 ・目的 ・公告方法 など |

会社の基本情報 |

| 第2章 | 株式 | ・発行可能株式総数 ・株式の譲渡制限の規定 ・株主名簿の記載 など |

株式に関する取り決め |

| 第3章 | 株主総会 | ・開催時期 ・招集の方法 ・決議要件 ・議事録 など |

会社の意思決定機関についての取り決め |

| 第4章 | 取締役および 代表取締役 |

・役員の人数 ・役員の任期 ・役員の報酬 など |

役員について |

| 第5章 | 計算 | ・事業年度 ・剰余金の配当 など |

会社の決算など |

| 第6章 | 附則 | ・設立時の資本金の額 ・初年度の事業年度 ・設立時の役員 ・発起人の氏名・住所・出資・株式 など |

第5章までの記載事項以外 |

(2)絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、記載漏れがあったり記載内容が違法であったりすると、その定款が無効になってしまうもので、具体的には以下の6つの項目があります。

絶対的記載事項は、会社の柱となる重要な事項ですから、それぞれの会社の実情や方向性に沿った内容になるよう十分検討する必要があります。

| 絶対的記載事項 | 内容 |

| 商号 | 会社の名前 株式会社の商号には必ず「株式会社」を入れる |

| 目的 |

どのような事業を行うかについて 将来予定している事業についても入れておくと良い。法律違反となるような目的や、語句が明確でなかったり具体的でなかったりするものは認められない。 |

| 本店の所在地 |

町名地番は記載せず「○○県○○区」まで記載すればよい。 本店移転する際に定款変更手続きが必要となるので、最小行政区画までの記載がおすすめ。 |

| 設立に際して出資される財産の価額または最低額 |

会社の資本金となる出資額を決める。 「○○円以上」と最低額を記載してもよいが、出資額を「○○円」と決定しておく方が、書類作成しやすい。 |

| 発起人の氏名または名称および住所 | お金を出す出資者を「発起人」と表現し、氏名、住所まで記載する。 |

| 発行可能な株式総数 | 将来増資する可能性のある株式総数を記載する。 |

(3)相対的記載事項

相対的記載事項とは、書いていなくてもその定款は法的には有効ですが、定款に記載するとはじめて法的な効力を持つ事項のことをいいます。

絶対的記載事項にように必ず記載しなければ定款が無効となる、というわけではありませんが、記載しないと効力は生じません。

相対的記載事項の主な項目としては、以下のようなものがあります。

| 相対的記載事項 | 内容 |

| 取締役会、監査役などの機関設計 | 取締役会は、設置しないことも可能です。 |

| 現物出資 | 金銭以外にも、不動産屋有価証券、車、パソコンなど出資して株式を得ることもできます。このように金銭以外の財産の出資がある場合にはその内容を記載します。 |

| 財産引受 | 会社の設立を条件として会社は発起人から事業用の財産を譲り受けることができます。このように会社成立後に財産を譲受することが決められている場合にはその内容を記載します。 |

| 株式譲渡制限 | 株式譲渡制限とは、株式を譲渡する場合、会社の承認を必要とする規定です。会社が知らない間に株式の譲渡があり、会社の経営と関係のない第三者が株主となることを防ぐことができます。 |

(4)任意的記載事項

任意的記載事項とは、法律に違反していなければ会社が自由に決めることができる項目です。定款に書いておけば、会社のルールとして株主や取締役などの会社の機関を拘束することもできるようになります。

任意的記載事項の主な項目としては、以下のようなものがあります。

| 任意的記載事項 | 内容 |

| 事業年度 | 最初の年は設立の日から事業年度がスタートします。最終日は決算日です。 |

| 株主総会の議長 | 通常は社長が議長です。定めのない時には株主総会で選任します。 |

| 定時株主総会の招集 | 収集の時期や収集通知について決める場合に記載します。 定時株主総会は、決算を迎えたあとの一定の時期に招集しなければならないので、その時期を記載します。 |

(5)定款の記載事例(1人会社の場合)

発起人とは、「会社をつくろう」と言い出した人であり、発起人が定款を作成し、株主から出資金を集めます。発起人は出資をして会社設立の中心となって手続きをします。1人で会社設立する場合には、発起人1人、株主1人、取締役1名となります。

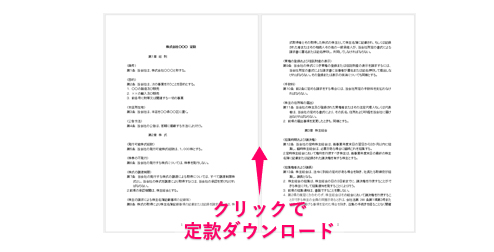

以下は、1人会社(発起人1名、取締役1名)の定款の記載例です。

|

株式会社○○○ 定款 第1章 総 則 (商号) (目的) (本店所在地) (公告方法) 第2章 株 式 (発行可能株式総数) (株券の不発行) (株式の譲渡制限) (株主の請求による株主名簿記載事項の記載等) (質権の登録および信託財産の表示) (手数料) (株主の住所等の届出) 第3章 株主総会 (招集時期および議決権) (招集権者および議長) (決議の方法) (議決権の代理行使) (議事録) 第4章 取締役および代表取締役 (取締役の員数) (取締役の選任) (取締役の任期) (代表取締役) 第5章 計 算 (事業年度) 第6章 附 則 (設立に際して発行する株式等) (設立に際して出資される財産の価額) (発起人) 東京都千代田区○○町1丁目2番3号 (設立時の資本金および資本準備金) (設立時取締役) (最初の事業年度) (法令の準拠) 以上、○○株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。 令和○○年○○月○○日 東京都千代田区○○町1丁目2番3号 |

定款サンプル(発起人1人取締役1人) |

上記の定款の記載例は、発起人1名、取締役1名の1人会社を設立する際の一つの事例であり、網羅的な内容とはなっていません。自社の定款を作成する場合には、行政書士などに相談することをおすすめします。

定款作成のポイント

定款は、発起人全員で作成して、発起人全員が署名(または記名)押印します。

そして、発起人全員の個人の印鑑証明書を用意して、株式会社の場合には定款の認証を受ける必要があります。

定款の認証を受けたら、出資金を払込み、定款(謄本)を登記申請書に添付します。

また、定款を作成する際には知っておきたい、いくつかのポイントがあります。

(1)紙の定款と電子定款

定款を紙で作成する場合、これといったフォーマットはありませんが、通常はA4サイズで横書き、文字の大きさは10.5~12ポイントで作成し、片面印刷します。文字が明朝体、もしくはゴシック体で作成するのが一般的です。

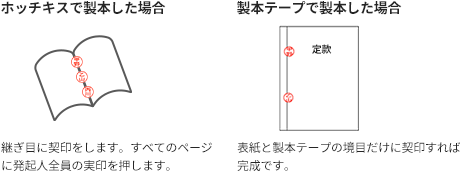

定款は数ページになりますので、ホッチキスか製本テープでまとめます。

製本ができたら、発起人全員が実印を押します。製本テープではなくホッチキスで留めただけの場合には、すべての見開きページに発起人全員が契印を押す必要があります。

製本テープで製本した場合には、表紙と製本テープの境目だけ契印すればOKです。

|

電子定款で作成する場合

定款は、通常は紙に印字して公証人役場に持参sますが、定款を電子文書で作成し認証を受けることもできるようになりました。電子定款の認証とは、署名押印する代わりに、法務省の登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトを使用して、PDF化した定款を送信することです。

|

電子定款を受けるための準備

・ウィンドウズのパソコン(ネット接続できるもの) |

電子定款の認証をすると、紙で定款認証する際に必要な収入印紙4万円が不要となりますが、揃えなければならない機器やソフトウェアがあるので、場合によっては通常の紙で行う定款認証より高くつくことがあります。

そこで、ご活用いただきたいのが「freee会社設立」です。

電子定款を作成するために必要なソフトや機器を一から揃えるのが面倒な方や、簡単に作成したい方は電子定款にも対応している「freee会社設立」がおすすめです。

定款をはじめ、設立前後に必要な書類を無料で作成・出力できます。また、電子定款にも対応!設立にかかる手間とコストを大幅に削減できます。

電子定款にも対応!freee会社設立

▶ freee「電子定款は紙より安く作成できる? 作成・認証方法についてまとめました」

(2)商号は調査しておく

商号とは、会社の名称のことです。名称は自由に決めることができますが、株式会社という文字を社名の前か後に入れるといった一定のルールがあります。

また、同じ住所に同じ商号を持つ会社が存在しないかどうかは、確認が必要です。

会社法では、「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」と定められていますので、同種の業種をしているようなケースで、同じような名前をつけることも避けるべきです。

また、商標権についても注意が必要です。有名なブランドと同じような名前をつけると、後日通知が届き、商号変更を求められることがあります。

商号は、法人番号公表サイトで調査することができますし、商標は、特許情報プラットフォームで調査することができます。

定款の案ができたら、公証役場に行けば事前チェックしてもらうことができるので安心です。公証役場のチェックが終わったら、同様のものを3部作成します。

1つは「法務局へ提出用」し、もう1つは「公証役場での保管用」そして最後の1つは「会社の保管用」です。

(3)目的は予定事業も記載する

定款の「目的」には、将来会社が行う予定の事業についても記載しておくことをおすすめします。

記載しておかないと、事業を行う際に株主総会で目的を追加する定款変更決議を行ったうえで、法務局に登記変更申請が必要となるからです。

ただし、あまりに盛り込みすぎるのも考えものです。取引先に「この会社は、いったい何の会社をしているのか」と疑問を持たれてしまうこともあるからです。

会社の事業目的は、取引をしたり出資をしたりするうえで、重要な判断材料になるということを忘れないようにしましょう。

(4)町名地番までは記載しない

本店所在地は、「最小行政区画まで記載する」か「具体的に町名、地番まで記載する」かを選択することができます。

どちらを選ぶかは自由ですが、最終行政区画までの記載がおすすめです。

町名地番まで記載すると、将来同一市区町村内で本店移転をする場合に定款変更手続きが必要ですが、最小行政区画までの記載にすれば、変更手続きが必要なくなります。

(5)事業年度の決め方に注意

事業年度は、定款の絶対的記載事項ではないので、必ず定款に記載しなければならないというものではありません。

ただ、税務署に対する「決算期の意思表示」として、通常は定款に事業年度を記載します。

また、事業年度を決める際には、税務申告のことを考える必要があります。

たとえば、会社設立日が9月21日なのに、事業年度を10月1日~9月30日までとすると、設立後10日で決算期がきてしまうことになります。

会社らしい事業をほとんどしていないのに、10日で税務申告が必要になってしまいます。

また、決算作業は通常の経理作業に加えてさまざまな作業をしなければなりませんので、決算期は会社の繁忙期を避けた方が無難です。

(6)株式の譲渡制限の定めを置く

会社設立後、会社にとって好ましくない人が株主となることを防止するためには、自由に株式を譲渡できないという規定を置くことができます。

一般的には、「株式会社の譲渡による取得について、会社の承認が必要」と記載します。

また、取締役が1名の場合や、任期を延長させたい時には、全部の種類の株式が譲渡制限株式である必要があります。

したがって、近い将来に株式の上場を目指している会社でなければ、定款には譲渡制限の定めを置くことをおすすめします。

(7)取締役・監査役の任期は最長10年

株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として10年です。

しかし、特例として全部の種類の株式が譲渡制限株式の場合には、取締役、監査役とも、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度にかかる定時株主総会の終結時まで伸ばすことができます。

ただし、取締役を何名か選任する場合には、長すぎる任期はトラブルを招くリスクがあります。任期途中で解任したいと思っても、正当な理由がないと損害賠償請求される可能性があるからです。

したがって、取締役等の任期は、個々の状況に応じて慎重に検討する必要があります。

(8)株式会社は定款の認証が必要

定款は作成するだけでなく、公証人の認証を経なければ、当期を申請することができません。定款の作成から認証までの主な流れは、以下の通りです。予め流れを理解し、効率よく手続きを進めましょう。

|

①定款作成に必要な事項を決定 ↓ ②発起人の印鑑証明書および実印の用意 ↓ ③定款の作成 ↓ ④公証役場で事前に定款の確認を受ける ↓ ⑤公証役場に行って、正式に定款の認証を受ける ↓ ⑥定款の謄本を取得 |

公証人役場とは、公証人が執務する事務所のことで、定款の認証は本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が取り扱うことになっています。

認証とは、発起人が作成した定款に間違いがないかを公証人が確認し証明することをいいます。定款は、公証役場で認証を受けて初めて法的な効力を持ちます。

なお、ここでいう「発起人」とは、簡単にいうと「会社をつくろう」と言い出した人です。発起人は1人でも構いません。なお、発起人は必ず株主となります。

定款認証を受ける時に必ず必要な書類は、以下のとおりです。

|

①押印済みの定款:3通

②発起人全員の印鑑証明書:1通ずつ ③発起人全員の実印(定款に捨印があれば不要) ④収入印紙:4万円分(電子定款の場合は不要) ⑤公証人の手数料となる現金 ⑤実質的支配者となるべき者の申告書 |

定款認証を受ける時には、ケースによっては以下の書類も持参しなければならないこともあります。

|

①委任状:公証役場に行けない発起人がいる時 ②代理人の印鑑証明書:代理人が行く時 ③登記事項証明書:会社が発起人の時 |

まとめ

以上、定款の意味や記載事項、作成方法や認証までの流れについてご紹介しました。定款は、事業拡大等により商号の変更や目的の追加など、内容を変更することになると、株主総会において変更決議を行わなければなりませんし、変更する際の手続きでは原則として手数料がかかります。

また、譲渡制限株式の定めを置かないと、将来会社にとって好ましくない人が株主になるリスクが生じますし、事業目的や事業年度の決め方についても注意点があります。

また、会社を設立する際には、定款以外にもさまざまな事項について検討する必要があります。知識や経験がまったくない人の場合には、税理士や行政書士などの専門家に依頼する方がスムーズに起業手続きを進めることができるでしょう。

会社設立について相談する

会社設立時の定款作成や税務署等への届の提出のみならず、設立直後においても、経営者はやるべきことは山積みです。

たとえば、お金の出入りを管理する経理事務や社会保険等の手続、また資金繰りに関する事等、作業は実に多岐にわたります。

税理士に相談することで、税務・会計、人事・労務、許認可申請等についてサポートしてもらうことができる他、設立後の経営の悩みについても相談することができます。

freee税理士検索では数多くの事務所の中から、会社設立について相談できる税理士を検索することができます。

また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。

税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。

\ 定款について相談できる税理士を検索 /

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。

「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し、会社設立について相談することができます。

決算書の経験談と税理士の回答を見る

|

・資本金の払い込みについて 「現在、定款を作成中なのですが、資本金の中から必要なもの(新しいPC等)を買ってしまったため100万円を切ってしまいました。…」 |

|

・決算期の設定間違いについて 「創業1年目なのですが、定款に記載した事業年度の設定を誤ってしまい、事業所年度(会計初年度)が1月30日から1月31日の2日間のみになってしまいました。定款の変更も考えましたが税務局からは過去に遡っての効力はない、とのことでした(青色申告の申請は2期目=2月1日~としています)。…」 |

|

・設立第一期に決算期間を変更できるものでしょうか? 「決算期間のことを意識しないまま登記申請してしまった…」 |