遺留分とは|2019年7月1日以後に開始した相続ではどうなるか

公開日:2019年11月19日

最終更新日:2022年07月17日

この記事のポイント

- 「遺留分」とは、相続人を保護するための制度である。

- 「遺留分」を主張するためには「遺留分侵害額請求」が必要。

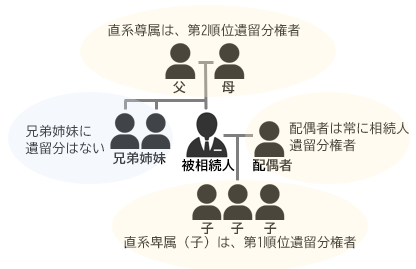

- 遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と直系卑属、直系尊属。兄弟姉妹に遺留分はない。

遺産相続では、「法定相続より遺言が優先される」という大原則があります。

しかし、遺言書が優先されると、本来の相続人にまったく相続の分与がない(たとえば、愛人にすべての財産を相続させるなど)という極端なケースもないとはいえません。

そこで、そのような時にも相続人は最低限の相続分を要求できるようにするために、民法では遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を「遺留分」として規定しています。

なお、この「遺留分」の制度については、法改正によって、いくつかの変更がされました。

この記事では、2019年7月1日の施行以後に開始した相続のポイントについてもあわせてご紹介します。

遺留分とは

「遺留分」とは、相続人の最低限の相続分のことで、被相続人が自分の意思で処分することができない財産の割合で、遺留分を有する各相続人の生活保障や相続財産への貢献を考えて、設けられている取り分です。

たとえば、遺言書によって相続人のうち1人だけに全財産を相続させるとしていても、遺留分がある相続人であれば自分の取り分の遺産を求めることができます。

(1)遺留分制度は相続人保護のためのもの

被相続人(亡くなった方)は、自分の財産を誰にどう相続させるかを自由に決めることができ、そのために遺言書という制度があります。

しかし、たとえば遺言書に「全財産を愛人のA子に相続させる」と書かれていると、本来は遺産を受け継ぐ権利のある人が、まったく受け取れないことになってしまい、残された遺族の生活が保障されなくなってしまいます。

そこで、民法では一定範囲の相続人に対して最低限もらえる財産を保障しています。これを「遺留分の制度」といいます。

被相続人が、特定の相続人や第三者に贈与または遺贈をして、それによって相続人の遺留分が侵害された時には、侵害された相続人が贈与または遺贈を受けた相手に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

たとえば、相続人が被相続人の配偶者である妻と、長男と次男の3人であった場合に、遺言書で「長男に全財産を相続させる」と記載してあった場合には、次男は長男に自分の遺留分である遺産の4分の1に相当する額の金銭の支払いを請求できる権利があります。

(2)遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と子、孫、ひ孫などの直系卑属と父母、祖父母、曾祖父母などの直系尊属だけで、兄弟姉妹に遺留分はありません。

|

また、遺留分は何もしなければ当然認められるものではなく、遺留分を請求するためには「遺留分侵害額請求(※後述)」を行う必要があります。

(3)兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分は、兄弟姉妹にはありません。したがって、相続人が兄弟だけという場合には全財産を第三者に遺贈することができます。また、相続人が配偶者と兄弟だけという場合には全財産を配偶者に相続させることもできます。

(4)遺留分請求できない人

遺留分の請求手続きを「遺留分侵害額請求」といいますが、前述のとおり遺留分のない兄弟姉妹は、遺留分請求はできません。

また遺留分がある場合でも、以下のケースに該当する場合には遺留分の請求はできません。

①相続放棄した人

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。

相続放棄をすると、法律上最初から相続人として存在していなかったこととなるので、遺留分もなくなることになります。

②相続欠格となった人

相続の欠格とは、被相続人を殺害したり遺言を偽造、破棄、隠匿したり、詐欺や脅迫で被相続人に遺言をさせたりなど、非合法が行われた時に相続人の資格をはく奪されることです。相続人の資格を失うので、遺留分も当然になくなります。

③相続の排除をされた人

相続の欠格ほどではなくても、相続人の行いに問題があった時には被相続人の意思によって相続の資格を奪うことができます。これを「相続の廃除」といいます。

相続の廃除は、配偶者、子ども、父母に認められますが、遺留分のある兄弟姉妹には遺留分がないので、相続の廃除はできません。

(5)遺留分の割合はどのくらいか

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と子(直系卑属)と父母(直系尊属)で、遺留分として請求できる割合は以下のとおりです。遺留分のある相続人が2人以上いる場合の個々の遺留分は、遺留分にそれぞれの法定相続分をかけた割合です。

遺留分の相続財産に対する割合は、以下のとおりです。

|

①配偶者のみが相続人の場合:2分の1 ②子のみが相続人の場合:2分の1 ③直系尊属のみが相続人の場合:3分の1 ④兄弟姉妹のみが相続人の場合:遺留分なし ⑤配偶者と子が相続人の場合:配偶者が4分の1、子が4分の1 ⑥配偶者と父母が相続人の場合:配偶者が3分の1、父母が6分の1 ⑦配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし |

(6)遺留分の計算方法

遺留分が実際にどのくらいの額になるかについては、死亡時の遺産額を基にするだけではなく、以下のように計算します。

| 遺留分算定の基礎となる財産(相続財産+特別受益等)×遺留分の割合-(実際に受取った相続財産+特別受益額)=侵害された額 |

|---|

遺留分に関する平成30年の法改正ポイント

平成30年(2018年)に民法(相続法)が改正され、遺留分の制度についても一部見直しがされることになりました。以下の改正内容は、令和元年(2019年)7月1日から施行されています。

(1)遺留分の支払いが現金で可能に

遺言書の内容をめぐってもっともトラブルに発展しやすいのが、遺留分に満たない相続人がいるケースです。

、改正前の遺留分請求は現物の返還であるため、すべての財産が、相続人たちの共有財産となってしまうことです。

そのため、このすべての財産の分配方法をめぐって遺産分割協議が長期にわたるケースがあり、事業承継の支障にもなるという指摘がされていました。

今回の改正では、遺留分の請求は現金の返還ではなく、当初から現金による請求ができるようになったので、遺留分の侵害額の請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避し、遺言者の意思を尊重することができるようになりました。また、遺留分の侵害額請求を受けた人が、すぐに金銭を準備することができない場合には、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

(2)亡くなる10年以上前の贈与は遺留分の対象外に

改正前は、相続財産の遺留分を計算する時に、相続人に対して行われた生前贈与について何年にもさかのぼって遺留分の計算に含めることとされていました。

しかし、時間的な制限がないことから、生前に行われた贈与について果てしなくさかのぼることになり、これがさらに相続トラブルにつながるケースもありました。

そこで、侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始後10年以内に行わないと、請求権が消滅することとなりました。

今回の改正では、遺留分の計算をする時に含めるものは、亡くなる前の10年以内に贈与されたものに限定されたので、生前に行われた贈与について果てしなくさかのぼることがなくなりました。

(3)遺留分侵害額請求に対する支払期限の猶予が認められた

贈与を受けた人が遺留分侵害額請求により請求された金銭をすぐに準備できない時には、贈与を受けた人が請求することで、裁判所が金銭債務の全部または一部について支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

遺留分を取り戻すための「遺留分侵害額請求権」

遺留分が侵害されたとしても、そのまま何もしなければ遺言書はそのまま有効になります。たとえば、長男が全財産を相続するという内容の遺言書が作成されていた場合には、長男以外の相続人が長男に対して「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。

この遺留分侵害額請求を行って、初めて自分の遺留分に相当する財産を長男から取り戻すことができます。

|

※遺留分減殺請求権は、遺留分侵害請求権に名称変更しました 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。請求権が金銭支払いと一本化されたことにより、「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」と名称が変わりました。 |

(1)遺留分の侵害額請求は意思表示でOK

遺留分の侵害額請求は、基本的に相続の開始があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。期限を過ぎるといくら不満があっても対応することができなくなるので、注意が必要です。

遺留分の侵害額請求をするためには、特別な手続きは必要ありません。相手に「侵害額を請求する」という意思表示をすればOKです。

ただし、意思表示の時期や内容を明確にしておくためにも、配達証明付きの内容証明郵便にしておく方がよいでしょう。

(2)遺留分の侵害額請求に相手が応じない時は

遺留分の侵害額請求をした後は相手と交渉する必要がありますが、交渉によって解決しない場合には、別の方法(調停や裁判など)で遺留分の侵害額請求する必要がありますので、早めに弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

遺留分などの相続トラブルを防ぐためには

遺留分をめぐる相続トラブルを防ぐためには、生前からきちんと相続人たちと話し合いをして、相続人全員が納得のできる形で準備をしておくことが必要です。

特に「家業を続けるためにも後継者に遺産の大部分を相続させたい」という時には、他の相続人が納得できるよう普段から話し合いをして、十分説明をしておくようにしましょう。

(1)遺留分に配慮した遺言書を作成する

家業の継続のために後継者が遺産の大部分を相続させることについて、他の相続人が納得をおしている場合でも、遺言書があると後継者にとってその後の会社経営がしやすくなるという効果があります。

後継者が遺産の大部分を相続することに他の相続人らが納得していない場合でも、その子どもを相続から除外するということは基本的にできませんので、遺留分に相当する財産を残しそれを遺言書に残しておくように配慮する必要があります。

(2)遺留分を放棄することもできる

遺留分は、相続分と異なり相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄をすることができます。

そこで、相続トラブルを避けたいという気持ちが強く、早めに遺留分を放棄してしまう方もいます。

なお、遺留分の放棄は、相続人本人の意思でなければできません。

たとえば、遺言書に「遺留分の放棄をするように」と記載があったとしても、法的には無効です。遺留分の放棄は相続開始後であれば自由に行うことができます。

また、遺留分の放棄は被相続人が生きている間にもすることができますが、その場合には推定相続人(まだ相続が始まっていないが、相続人になるはずの人)本人が、家庭裁判所に申し出て許可をもらう必要があります。

(3)早めに相続対策を始める

遺留分の権利者が各自遺留分を請求すると、その遺留分を支払うために先祖伝来の家屋敷を失うことも考えられますし、中小企業であれば倒産してしまうケースもあります。

そこで、「後継者以外の相続人が相続すべき財産は○○」など、遺言書で具体的に示すとともに、計画的に後継者に財産を移転することが必要です。

今回の改正で財産を贈与してから10年経てば、その財産についてほかの相続人から遺留分を請求されずに済むようになったので、これをうまく活用するのもよいでしょう。

まとめ

以上、遺留分の意味や割合、遺留分侵害額請求の方法、平成30年の法改正のポイントなどについてご紹介しました。

相続トラブルを回避するためには、ここでご紹介した遺留分に配慮することも大切ですが、相続税をいかに節税するか、納税資金をどのように確保するかといった点もあわせて検討することが大切です。

相続に精通した税理士に相談すれば、弁護士などの他士業と連携したうえで、不動産等の名義変更、相続登記の申請書類作成など、相続で必要となる書類作成や手続きなどについてトータルで相談しサポートを依頼することができます。

遺留分について相談できる税理士をさがす

freee税理士検索では数多くの事務所の中から、相続対策について相談できる税理士・会計士の認定アドバイザーを検索することができます。

また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。

税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。

この記事の監修・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。

「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索することもできますし、遺留分や相続手続き、相続税申告などについて相談することができます。