贈与税を非課税にする10個の特例・方法

公開日:2019年09月04日

最終更新日:2023年05月04日

目次

この記事のポイント

- 贈与税とは、贈与を受けた人が納める税金。

- 贈与しても通常の生活費や年110万円までの贈与は、贈与税が非課税となる。

- 贈与税の特例を活用して贈与すれば、贈与税を非課税とすることができる。

贈与税は、相続税と比べると税率が重い設定がされています。

しかし、「相続税対策の基本は生前贈与にあり」と言われているように、贈与をうまく活用することで、贈与税も相続税も払わずに子や孫に財産を引き継ぐことができます。

この記事では、贈与税が非課税となる10個のケースについてご紹介します。

贈与税が非課税となるもの

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

贈与した人が納めるのではなく、贈与を受けた人が納めます。

生前に妻や子、孫に財産を贈与すると、贈与した分だけ相続時の財産が減っていることになります。そこにそのまま相続税をかけるだけでは、生前に贈与をしなかった人に比べて生前に贈与した人の税負担が少なくなって不公平になってしまいます。

そこで、このような不公平を防ぎ、相続税が課税されない部分を補完するために贈与税があるのです。

贈与税は相続税の課税を逃れることを防ぐという、相続税を補完する目的の税金であることから、相続税と比較するとかなり重い税率となっています。

相続税の税率と控除額

参照:国税庁「相続税の税率」 贈与税の税率と控除額

※()内の金額は、上記の20歳以上の者以外の場合の金額。なお、令和4年(2022年)4月からは、18歳以上に引き下げられる予定。 参照:国税庁「贈与税の税率」 |

たとえば、相続税の場合の基礎控除(差し引くことができる控除)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、贈与税の基礎控除は110万円です。つまり、年間110万円超の贈与を受けると贈与税が課税されることになります。

また、相続税の税率が55%となるのは6億円を超えた時ですが、贈与税の税率が55%となるのは4,500万円です。

相続税と比較すると重い税率が設定されている贈与税ですが、贈与税をうまく活用して、いかに税金をかけないで贈与するかを考えれば、贈与税を非課税にし、さらに相続税も課せられずに次世代に財産を渡すことができます。

確かに相続税と比較すると重い税率が設定されている贈与税ですが、相続は人が亡くなった時に課される税金ですから、長期間コツコツと「相続」することはできません。

一方、贈与は生前に行うことができるので、110万円以内の現金を何度でも好きなように贈与することができるというメリットがあります。

(1)生活費や教育費として通常必要なものは非課税

通常必要な生活費や教育費は、その都度渡して使い切るなら贈与税はかかりません。

しかし、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などを購入したりするための資金に充てた場合には、贈与税がかかります。

また、通常必要なものを超える部分(離れて暮らす子どもに月100万円の仕送りをする)は、贈与とみなされ贈与税が課されることもあります。

また、親に借金の肩代わりをしてもらったり、親から時価よりずっと安い金額で土地を購入したりすると、この差額も贈与税の対象となりますので注意が必要です。

(2)結婚式のお祝い金などは非課税

結婚式の祝い金や出産の祝い金、病気のお見舞い、お香典、お中元やお歳暮などをもらった時には、厳密にいえばこれらも贈与ですから贈与税がかかります。

しかし、これらの社交上必要なものまで贈与税の課税対象とするのは、国民感情から見ても適当とはいえません。

そこで、社交上必要なもので社会的に見て相当であるものをもらった時には、贈与税はかからないことになっています。

(3)毎年の暦年贈与は年110万円まで非課税

贈与税には、110万円の基礎控除があります。

つまり年間110万円までなら、無税で贈与をすることができるというわけです。

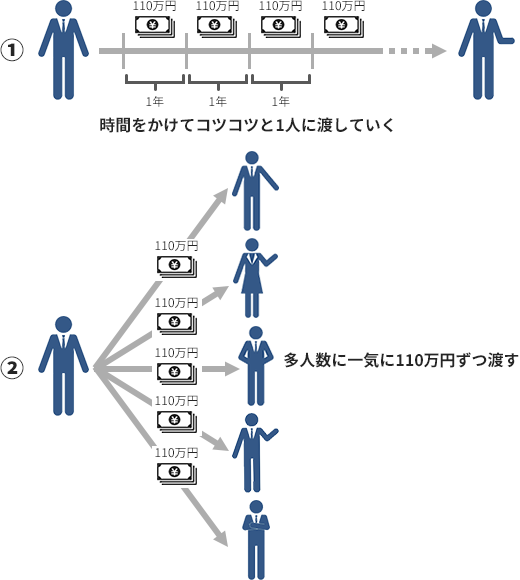

暦年贈与の方法は、1人に年数をかけてコツコツと渡す方法と、多人数に110万円ずつ一気に渡す方法がありますが、どちらの方法も時間をかければかけるほど、節税することができます。

|

たとえば、1年110万円を5人に贈与しそれを10年続ければ、5,500万円もの財産を無税で次世代に引き継ぐことができます。

ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻され、相続税の対象となってしまうので、暦年贈与は贈与者が若いうちに始めるのがおすすめです。

なお、暦年贈与にはもうひとつ注意点があります。毎年贈与税が課税されないよう110万円の贈与をつづけ、それが何千万というまとまったお金になった時に、贈与を受けた人が不動産などを購入すると、税務署から「その購入代金は一度に贈与されたものではないか」と疑いを受けることがあります。

この時「一括で受けた贈与ではなく、暦年贈与だ」と主張したところで、それを証明するのは想像以上に大変なことです。

したがって、このような税務署とのトラブルを防ぐためには、贈与をしたという証拠を残すことが必要です。

たとえば、贈与を受ける人の預金通帳にお金を振込み、その日付で贈与契約書を作成して「確かに贈与を行った」という証拠を残しておくのです。

また、贈与をしたら受贈者に通帳や印鑑の管理を任せることも大切です。

受贈者の口座に入金しただけで管理は贈与者が行っていると、「口座の名義が違うだけで実際は贈与者のものではないか」とやはり疑いの目を向けられてしまうからです。

これらの注意点に配慮すれば、暦年贈与を長期間にわたって計画的に行えば、大きな節税効果が期待できます。

ただし、暦年贈与については今後大きな見直しがされると言われています。今後の税制改正次第では、暦年贈与のメリットがなくなることも考えられますので、その点については注意が必要です。

(4)配偶者への贈与は2,000万円まで非課税

結婚生活20年以上(婚姻届を提出した日から贈与するまで)の夫婦については、土地、家屋、金銭の贈与について2,000万円まで贈与税が課税されません。

これを贈与税の配偶者控除(通称おしどり贈与)といいます。

参照:国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

贈与を受けて非課税となるものは、居住用の土地(借地権を含む)または家屋や居住用の不動産を購入するための金銭です。

いずれも贈与を受けた年の翌年3月14日までに贈与を受けた人が居住しかつその後も引き続き居住する見込みがある必要があります。

なお、この特例を利用しても贈与税の基礎控除110万円はそのままなので、合計2,110万円が控除されることになります。

|

ただし、この特例の適用は同一の配偶者から1度しか受けることができません。また、同一の配偶者でも戸籍を抜いていた期間がある場合には、その期間を除いて20年以上の婚姻関係があることが必要です。

この配偶者控除には、もうひとつメリットがあります。通常、生前3年以内の贈与は相続税の課税対象となりますが、居住用財産の贈与が生前3年以内であっても、その居住用相続財産については相続税がかからないということです。

この特例を受けるためには、一定の書類をつけて贈与税の申告をする必要があります。たとえば、居住用の土地や建物の相続税評価額が2,000万円であれば、配偶者控除を受けることで、贈与税はゼロ円になりますが、ゼロ円でも申告はしなければなりません。

なお、20年以上の婚姻関係がある夫婦については、2019年7月1日から、自宅の贈与が遺産分割の対象外となり、さらに配偶者が保護されることになりました。

生前に贈与をしなくても、被相続人の配偶者が相続または遺贈によって財産を取得した場合には、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額か、1億6,000万円かいずれか多い金額の範囲内で相続によって配偶者が財産を取得する限り、相続税はかかりません。

この「配偶者の税額控除」も考慮して、どのように生前贈与を行うのかを検討するとよいでしょう。

(5)住宅取得金の贈与は1,500万円まで非課税

平成27年(2015年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日までに子や孫が住宅を取得するための資金を贈与すると、一定額まで贈与税がかかりません。

令和3年1月1日以降の住宅取得については、贈与年分の所得が1,000万円以下であれば、登記簿床面積40㎡以上の住宅でも、住宅取得等資金贈与特例を適用できます(改正前:所得要件:2,000万円以下、床面積50㎡以上)。

①住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

上記以外以外の場合

()内は、東日本大震災の被災者の限度額です。 |

令和4年以後の制度延長については、現時点(2022年2月)では触れられていませんが、延長の可能性はあります。

参照:国税庁「「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし」

また、住宅取得等資金の贈与の特例については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。あわせてご覧ください。

(6)相続時精算課税の住宅取得金は2,500万円まで非課税

住宅を取得するための資金の贈与を受けたときには、「住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度」を利用することで、課税価格から特別控除額2,500万円が控除されます。

対象期間は、平成15年1月1日から令和5年12月31日までの間(※延長の可能性あり)で、対象となるのは、贈与により住宅取得等資金をもらった一定の受贈者で、以下の要件に該当する必要があります。

|

①住宅取得資金をもらった年の翌年の3月15日までに、贈与された資金全額で一定の家屋等を取得等して、その家屋に3月15日までに住み始めるとき、または住み始めることが確実と見込まれること

②増改築のための資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された資金全額で「一定の増改築」を行い、その家屋に3月15日までに住み始めるとき、または住み始めることが確実と見込まれること ③贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与は、20歳) ④その年の合計所得金額が2,000万円(住宅用家屋の床面積が50㎡未満の場合には、1,000万円)以下であること |

参照:国税庁「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」

(7)教育資金一括贈与は1,500万円まで非課税

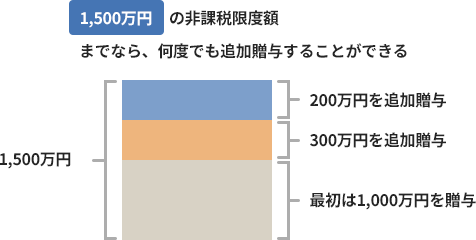

教育資金の贈与の特例とは、子や孫に対する教育資金を一括贈与する場合、子・孫1人につき1,500万円までの贈与は非課税とする贈与の特例です。

1,500万円の非課税限度額であれば、何度でも贈与をすることができますが、「学校等以外のもの」や「学習塾等に直接支払われるもの」の合計額は500万円までです。

|

受贈者は、前年の合計所得金額が1,000万円であることが要件で、対象期間は平成25年4月1日から令和8年3月31日までに拠出されたものです(令和5年度の改正で適用期限が3年延長)。

参照:国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

この特例については何度か見直しが行われていて、令和5年度の改正では、適用期限が令和8年3月31日までと延長された他、契約期間中に贈与者が亡くなった場合で相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合でも、死亡日における管理残額を相続したものとみなされることとなるなどの改正が行われました。今後も改正される可能性がありますので、詳細については税理士に相談されることをおすすめします。

(8)結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで非課税

少子高齢化の加速、未婚率の増加が社会問題となっています。

理由は人それぞれだと思われますが、そのひとつに経済的な問題で将来への不安から、結婚や出産をためらうケースも多いとされています。

このような背景から導入されたのが「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」です。

非課税となる額は、最大1人につき1,000万円ですが、受贈者が50歳になった時点で贈与金が残っていると残額に贈与がかかりますし、受贈者が50歳未満でも贈与者が亡くなった時点で贈与された額が残っていると相続税がかかります。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例も、令和5年度の改正で適用期限が2年間延長され、令和7年3月31日までとなりました。次の適用期限到来時には、制度の廃止等も含め、改めて検討されることとなっています。

参照:国税庁「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

(9)障害者への贈与は3,000万円or6,000万円まで非課税

障害者に贈与した場合は、最大6,000万円まで贈与税がかかりません。また、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税がかかりません。

参照:国税庁「障害者と税」

この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。

未成年や障害者については、相続税でも特別な配慮がされていて、未成年者が相続した時には「10万円×(20歳-相続開始時の年齢)」、障害者の場合は「10万円×(85歳-相続開始時の年齢)」、特別障害者の場合には「20万円×(85歳-相続開始時の年齢)」の額が控除されます。

(10)ジュニアNISAは年間80万円まで非課税

ジュニアNISAとは、平成28年(2016年)にスタートした0歳から19歳の未成年のための税制優遇措置で、1年間に投資総額80万円までの資金を5年間非課税で運用することができます。

一見すると贈与とは関係ないように見えますが、ジュニアNISA口座への資金提供は親や祖父母がするものなので、実質的には贈与された財産で運用することになります。

さらにその資金を暦年贈与で渡せば、基礎控除内におさまり贈与税も無税となります。

ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了しますので、早めに検討を開始されることをおすすめします。

まとめ

以上、贈与税を非課税にする10個の方法をご紹介しました。

ここでご紹介した以外にも、贈与税を非課税にする方法はいくつもありますし、どの方法で行うべきかについては、相続財産や相続人の事情などによって異なります。贈与の特例を利用するより相続の特例を利用した方がお得になることもありますし、会社を設立して財産をその会社名義にした方がよいこともあります。

また、生前贈与をするより相続で財産を移転した方が、受贈者にとって負担が少ない場合もあります。

「贈与税の非課税になる方法を、たくさん行おう」と行動に移す前に、相続財産や相続人の意思・状況をしっかり確認し、相続税に精通した税理士とともに計画を立て実行することが必要です。

贈与税について相談する

freee税理士検索では数多くの事務所の中から相続税対策や贈与税を非課税になる特例について相談できる税理士を検索することができます。

また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。

税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。

「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し、贈与税について質問・相談することができます。