相続時精算課税制度とは?計算方法、必要書類、メリットをわかりやすく

公開日:2018年11月06日

最終更新日:2024年02月07日

目次

この記事のポイント

- 相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体して精算する制度。

- 相続時精算課税制度は、2,500万円の特別控除が受けられる。

- 相続時精算課税制度は、通常の一般贈与(暦年贈与)とは選択適用となる。

円満な相続を実現するためには、生前の相続対策が欠かせません。

相続対策としては、「相続トラブル対策」「相続税対策」「納税資金の確保」の3つの視点から対策を検討する必要がありますが、そのうち「相続税対策」の1つの選択肢として「相続時精算課税制度」があります。

この相続時精算課税制度を選択すると、2,500万まで贈与税が非課税になるというメリットがありますが、後に相続が発生した時には相続税がかかることや、いったん相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与を利用できなくなることなど、注意すべき点もあります。

相続時精算課税制度の豆知識

相続時精算課税制度とは、2,500万円以下の贈与を相続まで先送りできる制度です。合計2,500万円までなら贈与税はかかるませんが、2,500万円を超える贈与金額は一律20%で課税されます。

この制度を利用すると、将来の相続時にその贈与分を遺産に加えて相続税を計算します。相続の際には、贈与時の時価で遺産に加えるため、贈与後にその財産の価値が値上がりしていれば、相続税の計算で有利になります。

相続時精算課税制度は見直しがされ、令和6年1月から相続時精算課税制度による贈与が、年110万円まで非課税となります。

また、相続時精算課税制度で贈与された土地や建物が、災害で一定以上の被害を受けた場合には、相続時に価格を再計算できるようになりました(通常は、贈与時の価格で相続税を計算)。

暦年贈与と相続時精算課税では、相続税と贈与税がどう変わるのか、どちらが有利なのかは、ケースバイケースです。したがって、制度のポイントを理解したうえで税理士にシミュレーションを依頼し早めに検討しましょう。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子どもや孫(令和4年4月1日以後の贈与から、18歳)に財産を贈与する時に、最大2,500万円までは当面の間非課税となるという贈与税の特例制度です。

「当面は非課税」の意味ですが、これは相続が発生した段階で、先渡しされていた財産に相続税がかかるからです。

つまり相続時精算課税制度とは、「相続税の納税を後回しにして、相続財産だけ先渡しする制度」だということになります。

親が子どもに財産を贈与すると原則として贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば、2,500万円までは贈与税がかかりません(相続発生時には、相続財産に合算して相続税が計算されます)。

「相続まで待たせずに、今ある財産を使わせてあげたい」という親の思いがある場合や、「親のお金をアテにしたいが、相続までは待てない」という子どもの事情がある場合には、メリットがあるといえるでしょう。

| 贈与時 贈与によって取得した財産に対する相続時精算課税にかかる贈与税額を支払う。 相続時 |

(1)2,500万の特別控除が受けられる

相続時精算課税制度のもっとも大きな特徴なのが、最大2,500万円までの贈与分にかかる贈与税が当面非課税となるという点です(2,500万円を超える贈与分に対しては、一律で20%の贈与税がかかります)。

|

(特定贈与者ごとの課税価格-2,500万円)×20%

※令和6年1月1日以降の贈与から、以下の通り |

|---|

一般的な贈与税の基礎控除は年間110万円までであり、それを超えると贈与税が発生してしまいますので、一気に多額の財産を贈与する時には、相続時精算課税制度のメリットが大きくなるといえるでしょう。

相続時精算課税制度は、将来相続が発生したときには、贈られた全額が相続財産に合算されて相続税がかかりますし、非課税限度額内でも無税とはなりません。

(2)相続時精算課税制度の適用対象者

相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者、受贈者ともに要件があります。

|

贈与者:その年の1月1日時点において、60歳以上の者 受贈者:その年の1月1日時点において20歳(令和4年4月1日以後の贈与から18歳)以上の贈与者の子(養子を含む)、孫、事業承継税制の特例後継者 |

つまり、相続時精算課税制度を利用できるのは、祖父母や父母から成人した子どもに贈与を行うケースに限られるということになります。

親や祖父母は60歳以上なので、それより若い親から子どもに贈与することはできません。

未成年は受贈者になれないので、子どもが未成年のうちには、この制度を適用できないことになります。また、配偶者間の贈与や兄弟姉妹間の贈与、義父から嫁に対する贈与などにおいても、相続時精算課税制度は適用することができません。

たとえば、以下のようなケースでは、相続時精算課税制度が適用されます。

|

・65歳の親が40歳の子どもに居住用の家を生前贈与 ・70歳の祖父が25歳の孫に預貯金を生前贈与 |

反対に、以下のようなケースでは、相続時精算課税制度は適用されないということになります。

|

・59歳の親が35歳の子どもに預貯金を生前贈与 ・65歳の祖母が10歳の孫に定期預金を生前贈与 ・40歳の親が8歳の子どもに預貯金を生前贈与 ・夫が妻に不動産を贈与 |

このように相続時精算課税制度では、当事者に関する要件が厳しく誰でも利用できるという制度ではないので、要件については正確に理解しておくようにしましょう。

(3)相続時精算課税制度は暦年贈与とは選択適用

相続時精算課税制度を適用すると、その後は暦年贈与ができなくなります。

相続時精算課税選択届出書を提出すると、以後その当事者間については、年間110万円までの贈与税の基礎控除は適用されなくなってしまうのです。

たとえ、相続時精算課税制度の2,500万円の枠を全部使い切ってしまったからといって、暦年贈与に戻してもらうことはできません。

つまり、「2,500万円までは、相続時精算課税制度で、あとは暦年贈与で」ということができなくなるわけです。

いったん相続時精算課税制度を利用してしまったら、贈与者や受贈者が亡くなるまで暦年贈与ができなくなるので、贈与者が若い場合や他にも贈与したい財産がある場合などには、本当にこの制度を適用して良いのかどうか、慎重に検討した方が良いでしょう。

ただし、贈与の方法は、父母ごとに選択することが可能なので、父親からの贈与は暦年課税贈与を選択し、母親からの贈与は相続時精算課税制度を選択するということは可能です。

(4)相続時精算課税制度は届出が必要

相続時精算課税制度を利用するためには、初めて贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税申告期間)に、贈与税の申告を行い、相続時精算課税選択届出書を添付して税務署に提出しなければなりません。

この書類を提出しないと相続時精算課税制度が適用されず、通常通りの贈与税が課税されてしまいますので、注意しましょう。

この届出書の提出期限前に相続時精算課税適用者(受贈者)が亡くなった時には、その適用者の相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、この届出書をその適用者の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができます。

(5)相続時精算課税制度が令和5年度税制改正

相続時精算課税制度については、令和5年度の税制改正があり、令和6年1月1日からは以下のように適用されます。

①相続時精算課税制度の適用を受けている者が、その特定贈与者から贈与によってもらった財産にかかるその年分の贈与税については、以下のように税額計算を行うものとされました。

|

改正前 課税価格-特別控除額(2,500万円)=A A×20% 改正後(令和6年1月1日から) |

②特定贈与者の死亡による相続税の課税価格に加算される、その特定贈与者から贈与によって受けた財産の価額は、上記①の基礎控除を控除した後の残額となります。

③相続時精算課税の適用を受けている人が、特定贈与者から贈与された一定の土地または建物が、贈与の日から特定贈与者が亡くなったことによる相続税の申告期限までの間に、災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格に加算されるその土地または建物の価額は、「贈与時の価額から、災害によって被害を受けた部分の額を控除した残額」となります。

(6)相続時精算課税制度と暦年贈与どちらが得か

相続時精算課税制度は、暦年贈与(1人あたり年間110万円までの非課税枠を利用した贈与)と選択適用されますが、実際に贈与をする場合にどちらが有利になるのかについては、贈与者の資産状況によって異なります。

相続税が発生する心配がない人は、年間110万円という少額の非課税枠しかない暦年贈与より相続時精算課税制度を選択した方が、相続税も贈与税も非課税となるので有利になります。

一方、相続税が発生する見込みである人は、相続財産の前渡し制度に過ぎない相続時精算課税制度を選択しても相続税対策とはならないうえに、受贈者が孫である場合には相続発生時に支払う相続税が2割加算されるので注意が必要です。

ただし、後述する「相続時精算課税制度の活用方法」でご紹介するように相続時精算課税制度を上手に活用すれば、相続税が発生する見込みである人にとっても、十分な節税効果が見込めます。

相続時精算課税制度の活用方法

メリットとデメリットがある相続時精算課税制度ですが、それではどのようなケースで相続時精算課税制度を利用するとメリットがあり、どのような点に注意をすべきなのでしょうか。

(1)収益物件を贈与する

相続時精算課税制度は、収益を生む財産を贈与すると節税になります。

不動産は高額になることも多いので、一度に2,500万円までの贈与分にかかる贈与税が無税になり、贈与後に生み出された利益は相続財産とはならないのです。

また、いったん子どもに収益物件を贈与すると、その後に発生する賃料もすべて子どもが受け取れるようになり、相続財産の増加を抑えることができます。

たとえば、親が賃貸アパートを所有していたとします。そして、年間の経費を差し引いても毎年1,000万円ほどの家賃収入があるとします。

この時、親がそのままそのアパートを所有し続けた場合には、財産が毎年1,000万円ずつ増え続けることになるので、その分だけ相続税も増えることになります。

しかしこの賃貸アパートを、相続時精算課税制度を利用して子に贈与したとします。

すると、この賃貸アパートのオーナーは子になり、贈与後の家賃は子どもに入るようになります。

つまり、親の相続財産は以降増えなくなり、相続税も増えなくなるということになるわけです。

(2)将来値上がりする財産を贈与する

将来値上がりが予想される財産を贈与すると、節税になります。

相続時精算課税の持ち戻しについては、「時価主義」というルールがありますが、これは、たとえば100円の有価証券を贈与し、その後持ち戻しの時に300円に値上がりしていたとしても、逆に1円に値下がりしていたとしても、贈与時の時価である「100円」で評価されるというルールです。

したがって、贈与した財産の時価が後々値上がりすると分かっている場合には、先に財産を贈与すると相続時の財産総額を抑えることができるわけです。

「確実に、この財産は値上がりする」と分かっているような場合には、相続時精算課税制度を活用するメリットは大きいといえるでしょう。

相続時精算課税制度の手続き

贈与の際に相続時精算課税制度を選択しようとする受贈者は、その選択にかかる贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間にその旨を記載した「届出書」とともに相続税の申告をしなければなりません。

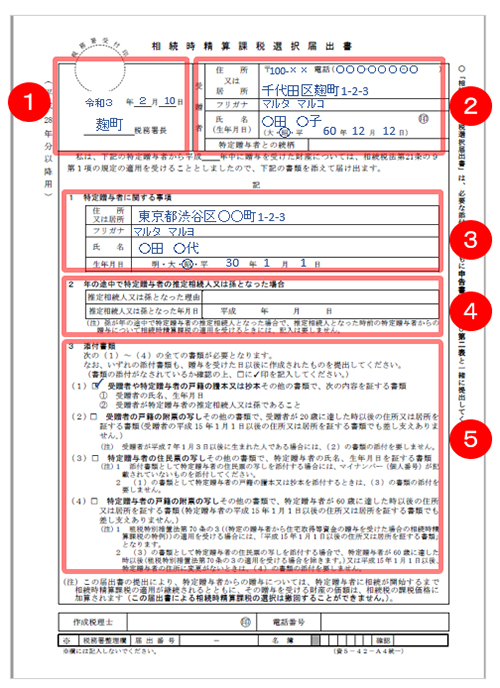

(1)相続時精算課税選択届出書の記入例

相続時精算課税選択届出書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

相続時精算課税の届け出の際の添付書類は以下の通りです。

|

・特定贈与者、受贈者の関係がわかる戸籍謄本類 ・受贈者の戸籍の附票または住民票の写し ・特定贈与者の住民票の写し(氏名、生年月日を示すもの) ・特定贈与者の戸籍の附票の写し(贈与した年の1月1日に60歳になっていることを示すもの) |

①提出する日付と、所轄の税務署名を記載します。 ②受贈者(贈与を受ける人)の住所、氏名などの情報を記載し、特定贈与者(贈与をする人)との続柄(「長男」や「長女」、「孫」など)を記入します。 ③特定贈与者に関する事項には、特定贈与者(贈与をする人)の情報を記入します。 ④「年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合」の欄には、年の途中で、養子縁組によって贈与者の推定相続人(子など)や孫になった場合を指します。 ⑤届出書とともに提出する書類に✓を入れます。 |

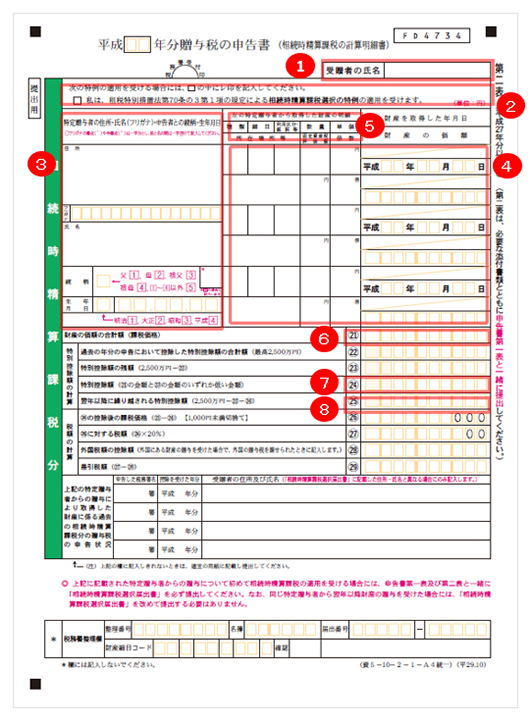

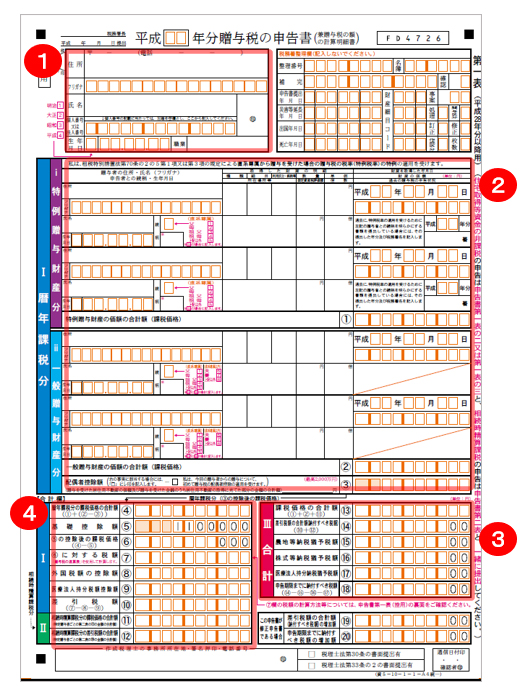

(2)贈与税の申告書の記入例

相続税精算課税制度を選択しようとする場合には、贈与税の申告書の第一表と第二表の両方を作成する必要があります。

まずは第二表からみていきます。

贈与税の申告書第二表 ①右上の欄に、受贈者(申告者)の氏名を書きます。 ②「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」を受ける場合は、チェックを付けます。それ以外の場合はチェックをつける必要はありません。 ③「特定贈与者の住所、氏名、申告者との続柄、生年月日」欄には、贈与者の住所や氏名、生年月日などの情報を記載します。 ④「左の特定贈与者から取得した財産の明細」に、贈与対象財産の明細を記載します。 ⑤「種類」の項目には、土地や家屋、事業用資産、現金、預貯金や有価証券などを記載します。 「利用区分・銘柄等」については、現金、普通預金、定期預金、自用地や貸付地、自用家屋などを書きます。 ⑥「財産の価格の合計額(課税価格)」には、贈与財産の合計額を記載します。 ⑦「特別控除額の計算」には、2,500万円または財産価格の少ない方の金額を記入しましょう。 ⑧今回の贈与額が2500万円未満の場合、来年に繰り越される金額を「翌年以降に繰り越される特別控除額」に記入します。金額は㉓から㉔の数字を差し引いた額です。 |

第二表を作成したら、次に第一表を作成します。

贈与税の申告書第一表 ①税務署名や提出年月日申告者(受贈者)の氏名、住所、マイナンバーなどを順番に記載します。 ②暦年課税分の欄には記入不要です。 ③「合計欄」に、贈与対象の財産評価額の合計を記載します。 |

まとめ

以上、相続時精算課税制度による贈与税の計算方法についてご紹介しました。

相続時精算課税制度を利用すると、最大2,500万円までの贈与分にかかる贈与税が当面は非課税となり、それを超える分には一律20%の贈与税がかかる制度ですが、後に相続が発生したときに贈与分が精算されてまとめて相続税がかかることや、いったん相続時精算課税制度を適用すると暦年贈与を利用できなくなることなど、注意すべき点もあります。

まずは、相続時精算課税制度について、正しく理解して上手に活用するためにも、相続税に精通している税理士に相談してみましょう。

相続時精算課税制度について相談する

freee税理士検索では数多くの事務所の中から、相続時精算課税制度やその他の特例について相談できる税理士を検索することができます。

また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるので併せてご利用ください。

税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。

\ 相続対策について相談できる税理士を検索 /

この記事の監修・関連記事

監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

クラウド会計ソフトの「クラウド会計ソフト freee会計」が、税務や経理などで使えるお役立ち情報をご提供します。

「クラウド会計ソフト freee会計」は、毎日の経理作業を最小限で終わらせることができるクラウド型会計ソフトです。疑問点や不明点は、freee税理士検索で税理士を検索し、相談することができます。

国税庁「相続時精算課税選択届出書」

国税庁「相続時精算課税選択届出書」