フレックスタイム|導入するための手順(事例付き)

公開日:2019年10月30日

最終更新日:2022年07月12日

目次

この記事のポイント

- フレックスタイム制を導入するためには、就業規則の規定、労使協定を締結・届出が必要。

- フレックスタイム制の清算期間が1カ月以内の場合は、労使協定の届出は不要。

- フレックスタイム制の清算期間の上限が、「1カ月」から「3カ月」に延長された。

フレックスタイム制は、「通勤ラッシュを避けることができる」「時間外労働を削減できる」などメリットの多い制度です。しかし、導入するためにはいくつかの要件を満たす必要があり、また就業規則などに規定し労使協定を締結する必要があります。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定期間(清算期間)の総労働時間の範囲内(1週間の法定労働時間を超えないこと)において、労働者がその枠内で各日の始業および終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。

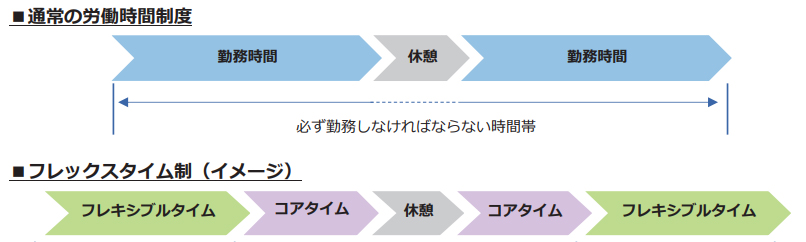

一般的なフレックスタイム制では、以下のように労働者が必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)と、その時間帯のなかであればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とで分けているケースがほとんどです。

|

なお、フレキシブルタイムが極端に短くてほとんどがコアタイムというようなケースでは、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねたとはいえませんから、フレックスタイム制とはみなされません。

フレックスタイム制を導⼊した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。

(時間外労働を⾏わせるためには、36協定の締結が必要です。)

たとえば、1か⽉を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下のとおりとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内にしなければなりません。

| 清算期間の暦日数 | 1カ月の法定労働時間の総枠 |

|---|---|

| 31日 | 177.1時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 28日 | 160.0時間 |

逆に実労働時間の方が多ければ、残業代として支払います。この場合には翌月に持ち越すことはできず、必ずその月に支払わなければなりません。

(1)フレックスタイム制のメリット・デメリット

フレックスタイム制は、「通勤ラッシュを避けることができる」「時間外労働を削減できる」「従業員の自主性が尊重される」など多くのメリットがある制度です。

一方、業務の繁閑にあわせて勤務してほしいというニーズがある会社にとっては、フレックスタイム制を導入してしまうと、業務が忙しい時に遅い出勤、早い退社をする従業員に対抗する手段がなく、業務がまわらなくなってしまうというデメリットがあります。また、フレックスタイム制は、満18歳に満たない者については適用することはできません。

したがって、導入する場合には、対象となる職種や従業員の選定についてよく検討するようにしましょう。

(2)フレックスタイム制の運用ポイント

フレックスタイム制は、労働者に始業・終業の時刻を委ねる労働時間制度であり、清算期間が1カ月を超える場合には、1カ月ごとに1週間当たり50時間を超えて労働させてはいけないこととなっているため、これを超えて労働させるには、36協定の締結・届出が必要となります。

したがって、フレックスタイムを導入した場合には会議や打ち合わせの必要性を見直し、できるだけ合理的に行うように検討する必要があり、コアタイムを設定して、会議や打ち合わせはコアタイムに行うなどの工夫が必要です。

時間外労働となる場合

フレックスタイム制の場合には、割増賃金の対象となる時間外労働は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間ということになります。

また、時間外労働については36協定を締結し届け出ることが必要です。

休憩・休日に関する規則との関係

フレックスタイム制を導入した場合でも、休憩時間に関する原則や休日に関する原則は当然適用されます。当然、法定休日に労働させれば、休日労働となります。

コアタイムに遅れれば遅刻となり、コアタイムの終了時刻まで勤務しなければ早退という扱いになりますが、コアタイムに勤務しなかった場合であっても、フレキシブルタイムに勤務していれば、その日1日を欠勤として1日分の賃金を差し引くことはできません。ただし、コアタイムに勤務しないことを評価の際のマイナス材料としたりフレックスタイム制の適用についての不適格者として、フレックスタイム制の適用対象者から外いたりすることはできます。

(3)2023年4月1日以降のフレックスタイム制

大企業(2023年4月1日以降は、中小企業も対象)では、月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

この場合、清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制においては、1カ月ごとに、①週平均50時間を超えて労働した時間、②清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①でカウントした時間を除く)のそれぞれについて時間外労働としてカウントされます。

①、②で算定した各月の時間外労働について、60時間までは25%以上、60時間を超える時間については50%以上の割増賃金率で計算する必要があります。

フレックスタイム制を導入する手順

フレックスタイム制を導入する場合には、就業規則その他これに準ずるもので、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めなければなりません。また事業場の過半数労働組合、それがない場合には過半数代表者と労使協定を締結する必要があります。

(1)就業規則などに規定する

フレックスタイム制を導入する場合には、始業・終業の時刻の決定を労働者に委ねる旨を就業規則(就業規則の作成義務のない場合には、労働者に周知される文書)に定める必要があります。また、この時には同時にコアタイムやフレキシブルタイムについても就業規則に定める必要があります。

|

(フレックスタイム)の規定例 第○条 会社は、従業員の全部または一部に対し、労働基準法第32条の3第1項に定められる労使協定を締結の上、その協定で定められるところに従って、各人の始業及び終業時刻の決定をそれぞれの労働者に委ねる制度(以下、フレックスタイム制という)を適用することがある。 ただし、この場合も従業員の決定に委ねる始業・終業の時間帯(フレキシブルタイム)及び勤務しなければならない時間帯(コアタイム)については、以下の各号の制限に従わなければならない。 ①フレキシブルタイム |

(2)労使協定を締結・届出(記載例付)

フレックスタイム制を導入する場合には、事業場の過半数労働組合、それがない場合には過半数代表者と労使協定を締結し、届出を行う必要があります。

清算期間が1カ月以内の場合には、労使協定の届出は不要です。

労使協定においては、下記の各事項を定める必要があります。

|

①フレックスタイム制を適用留守労働者の範囲 労働者の範囲については、法令上の制限はないので、「正社員だけに限る」「全労働者」「特定の職種の労働者」などと規定することもできます。また、個人ごと、課ごと、グループごとなど、さまざまな範囲で規定することもできます。 ②1カ月以内の清算期間とその起算日 ・清算期間が1カ月の場合 ・清算期間が3カ月の場合 ③標準となる1日の労働時間 ④労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム) ⑤労働者が労働しなければならない時間帯(フレキシブルタイム) ⑥起算日 ⑦有効期限と労働基準監督署への提出 |

参照:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

フレックスタイム制に関する協定例

フレックスタイム制を導入する場合には、就業規則に定める他、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります(清算期間が1カ月以内の場合は、届出は不要)。

下記に、フレックスタイム制に関する協定例についてご紹介しますので、社会保険労務士等に相談のうえで自社の事情に合わせて作成してください。

|

フレックスタイム制に関する労使協定の例

株式会社○○○と過半数代表者○○○は、労働基準法第32条の3のフレックスタイム制につき、次のとおり協定する。 (適用対象者) (清算期間) 【清算期間を3カ月とする場合】 (清算期間における総所定労働時間) 【清算期間を3カ月とする場合】 (標準となる1日の労働時間の長さ) (休憩) (コアタイム) (フレキシブルタイム) (時間外労働と賃金の控除) (休日及び休日勤務) (深夜労働) (遅刻、早退、欠勤の取扱い) (フレックスタイムの適用解除) (フレックス期間途中の異動等) 総所定時間=フレックス適用期間中の所定労働日数×標準時間 (有効期間)第14条 ※最後に署名捺印 |

まとめ

以上、フレックスタイム制を導入するメリット・デメリット、フレックスタイム制を導入するための手続きなどについてご紹介しました。

フレックスタイム制を導入するためには就業規則にその旨を定め、労使協定を締結しなければなりません。

なお、フレックスタイム制については、働き方改革(2019年4月施行)によって法改正が行われ、清算期間が3カ月になるなどの措置が行われています。

すでにフレックスタイム制を導入している会社でも、改正点等を見直すためにも、社会保険労務士に相談し、手続きや内容に不備がないかを確認することをおすすめします。

社会保険労務士をお探しの方

freee税理士検索では数多くの事務所の中から、フレックスタイム制度の導入について必要な手続きをサポートしてくれる社労士の認定アドバイザーを検索することができます。

フレックスタイム制について相談できる社労士をさがす

この記事の監修・関連記事

監修:「クラウドfreee人事労務」

クラウドソフトの「クラウドfreee人事労務」が、人事労務で使えるお役立ち情報をご提供します。

「freee人事労務」は、複雑な労務事務を一つにまとめて、ミス・作業時間を削減します。法律や給与計算が分からないといったケースでも、ご安心ください。「使い方がわからない」「正しいやり方がわからない」をなくすための充実の導入サポート体制で、しっかりとご支援します。

また、人事労務に関する疑問点や不明点は、freee税理士検索で社会保険労務士や税理士を検索し、相談することができます。